Bagaimana wajah kepolitikan hari ini?

The transition from signs that dissimulate something to signs that dissimulate that there is nothing marks a decisive turning point.

Jean Baudrillard

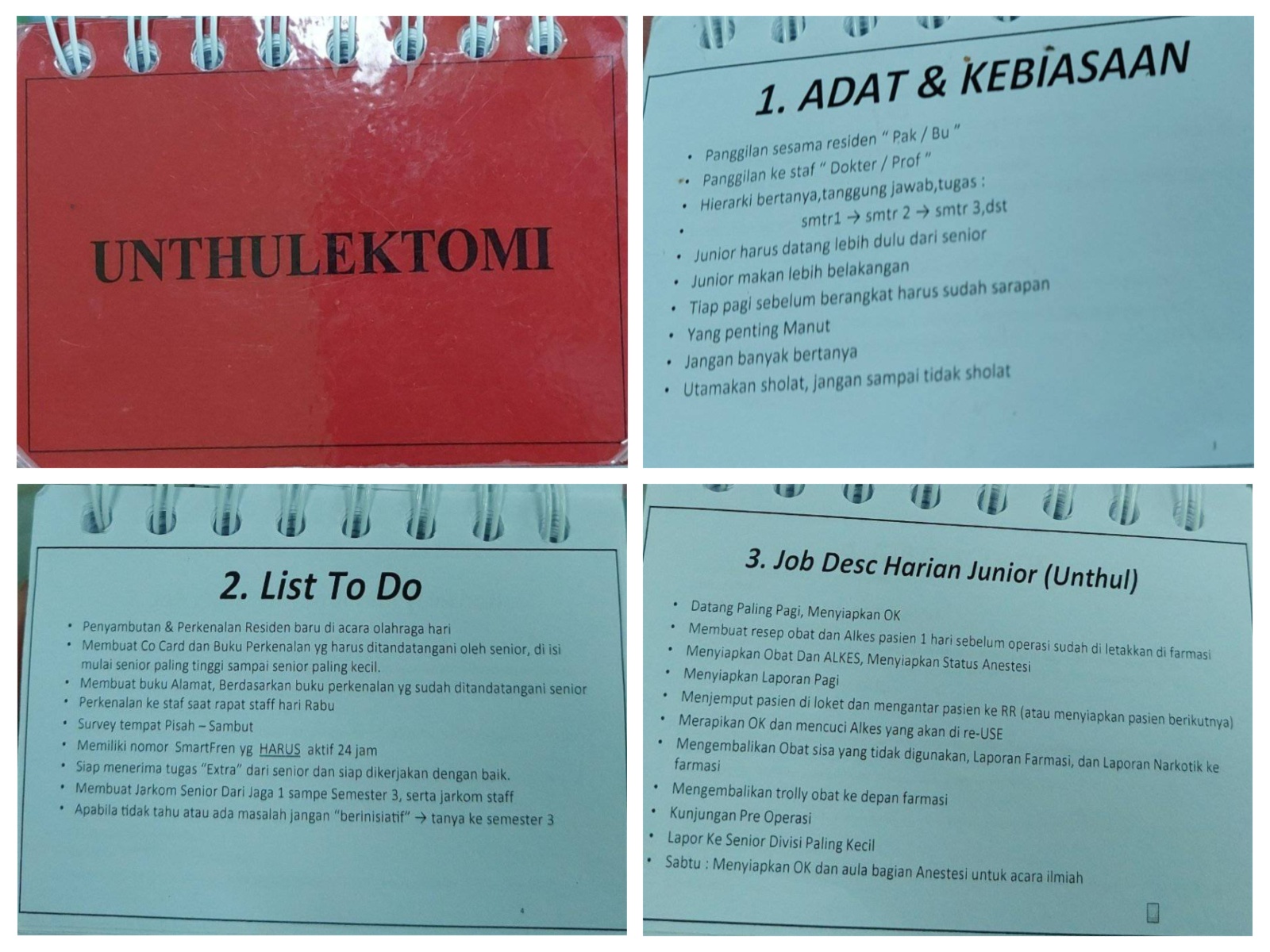

POLITIK dewasa ini hadir lebih sebagai wahana, alih-alih perjuangan. Kita memperoleh tontonan yang sangat ‘menyejukkan’ tapi kehilangan bobot daripada makna kepolitikan. Sebab, suguhan panorama berupa joget, slepetnomics, tas-tes, dll adalah tiga dari sekian banyak bentuk semu politik. Representasi para politisi dan pemimpin dipermak sedemikian rupa, hingga mendistorsi pandangan publik.

Oleh karena itu, ungkapan tentang politik imagologi tidak berlebihan. Realitas ini tercermin dari sebuah konstruksi yang mengedepankan citra seorang figur. Dalam dunia politik, ini semua tidak asing bagi orang Indonesia. Setiap 5 tahun sekali, paling tidak, kita disuguhkan panorama yang sebetulnya serius tapi sekaligus memuakkan. Salah satunya adalah akibat daripada sebuah politik pencitraan yang terlalu banal, tapi kosong.

Dalam imagologi, identitas menjadi salah satu kunci utama yang berusaha diangkat. Implikasinya bisa berhubungan pada ‘eksploitasi stereotipe’.[1] Permasalahannya terletak pada masuknya berbagai kalangan di dalam sebuah arena imagologis itu. Tak usah jauh-jauh, dalam pemilihan umum misalnya, semua calon pejabat di berbagai aras mempergunakan citra-citra positif yang tercermin dari berbagai tindakan.

Salah satu yang menjadikan objek imagologi adalah media. Peran media begitu masif dalam suatu situasi kepemiluan di negeri ini. Kadang-kadang, bahkan kita sendiri larut dalam pencitraan di dalam media tersebut untuk mempromosikan sang calon. Akibatnya, sensasi ini berujung pada sebuah kondisi simulasi, yang hadir melalui penampakan.[2]

Penampakan ini bisa berwujud macam-macam, melalui poster, iklan, bahkan hingga kecerdasan buatan. Citra rekaan itu dibuat sedemikian rupa hingga kadang seolah-olah berpaling dari realitas. Contohnya amat banyak, hingga rasanya berlebihan jika disebutkan satu per satu. Yang paling terkenal adalah baliho dan iklan yang mempromosikan dan mengangkat derajat calon politisi.

Iklan-iklan tersebut mengandung sebuah kontradiksi. Sebab, dalam iklan adalah simulasi dalam realitas. Tapi, ujung-ujungan menjadi realitas tersendiri. Kondisi ini yang disebut oleh Jean Baudrillard sebagai hiperrealitas simulasi.[3] Sehingga, kekaburan dalam memandang realitas terkadang datang.

Kondisi ini adalah menghasilkan sengkarut kebangkrutan atas realitas dan strukturalisme itu sendiri. Pasalnya, sistem tanda versi strukturalisme mengandaikan hubungan yang intact daripada petanda dan penanda. Dalam simulakra, ujar Baudrillard, “representasi mencoba menyerap simulasi dengan menafsirkannya sebagai representasi palsu…” maka, “simulasi menyelimuti seluruh bangunan representasi itu sendiri sebagai sebuah simulakra.”[4] Akibatnya, sangat sulit untuk membedakan realitas dengan versinya masing-masing.

Secara praktis, banyak iklan mencoba untuk memanipulasi realitas melalui slogan-slogan dan pencitraan tertentu. Dalam simulasi, ini adalah sebuah upaya untuk menyelubungi dan menjauhkan realitas yang sebenarnya.[5] Dalam buku The Aesthetic of Disappearance, Paul Virilo sudah meramalkan kondisi ini dengan berkata bahwa, “... trik cerdik hari ini memampukan kita untuk membuat yang supernatural, khayali menjadi tampak.”

Dalam kampanye, modus operandi ini juga seringkali digunakan untuk menguburkan hidup-hidup sebuah kondisi riil. Slogan kosong seperti ‘perubahan’, ‘gemoy’, ‘tas-tes’ adalah cerminan dari suatu pengaburan realitas. Semua mata tertuju pada slogan dan iklan-iklan semacam itu. Hati-hati di sini. Saya tidak sedang mengatakan mereka berbohong. Sama sekali tidak. Mereka secara sadar dan nyata mempergunakannya. Tapi, yang saya mencoba peringatkan adalah itu semua adalah produk dari pengaburan realitas demi elektabilitas dan suara.

Banyak orang yang seringkali terlena dan masuk ke dalam fantasi-fantasi semacam itu. Representasi yang dihadirkan melalui sebuah medium yang tidak lagi mementingkan ruang dan waktu mencekik kita untuk mengonsumsi penandaan-penandaan itu. Larut di dalam citraan itu berarti mengonsumsi secara aktif. Alhasil, realitas yang sebenarnya menemui kebangkrutan. ‘Realitas’ yang dipadankan pada citraan berhasil diterapkan ketika ada kemiripan antara kenyataan dengan dirinya sendiri.[6]

Di titik yang paling krusial, hiperrealitas memuncak pada sebuah kondisi di mana objek acuan simulasi sudah tiada. Dalam kampanye politik, poin acuan simulasi terhadap seorang tokoh bisa saja dikubur hidup-hidup karena beragam eksploitasi terhadap representasi yang sangat jauh dari realitas yang seutuhnya.

Benturan tanda dan kenyataan mengakibatkan sebuah gesekan dan friksi yang begitu kasar. Realitas dapat menemui ajalnya ketika periklanan politik imagologi, dengan teknologi mutakhir memuntahkan citra-citra positif.[7] Pada akhirnya, realitas politik yang sebenarnya, tanpa citraan, menemui pangkal hidupnya.

[1] Waldemar Zacharasiewicz, Imagology Revisited (Rodopi, 2010).

[2] Yasraf Amir Piliang, Hiper-Realitas Kebudayaan (Yogyakarta: LKIS, 1999), 84–86.

[3] Jean Baudrillard, The Ecstasy of Communication (Los Angeles: Semiotext(e), 2012).

[4] Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation (Ann Arbor: University Of Michigan Press, 1981), 6.

[5] Ibid.

[6] Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation (Ann Arbor: University Of Michigan Press, 1981), 23.

[7] Dapat juga meluapkan citra negatif, ketika Hitler melabeli dan dengan sistematis membuat matriks kebencian berdasarkan hirarki ras.