Seringkali, agama dan komunisme dianggap bertentangan. Lebih parah lagi, agama dianggap sebagai candu. Tapi, benarkah demikian?

The revolutionary critic no longer disputes with religion and the church the services that they have rendered to humanity or their place in history.

Jose Carlos Mariategui

SYAK wasangka marxisme berkaitan dengan persoalan agama, ataupun sebaliknya, seringkali membuat suatu kekaburan. Maksudnya, persoalan agama menjadi momok ketakutan bagi penganut marxisme dan orang beragama, menimbulkan stigma-stigma negatif tertentu. Bagi kelompok pertama, terdapat ketakutan berkenaan dengan suatu kecenderungan koruptif dari agama. Ketakutan ini beralasan, karena bagi mereka agama adalah instrumen kelas borjuis untuk menekan dan menaklukan semangat kaum yang diekstrak esensi dirinya, sebagai bagian dari eksploitasi. Belum lagi pokok persoalan mengenai sisi materialisme daripada idealisme.

Bagi para materialis, argumentasi akan diletakkan pada sebuah ketiadaan entitas transenden, sebab Tuhan sudah diperam melalui pelepasan dalam bentuk ateistik.[1] Persoalan mengenai perihal ketuhanan dan agama adalah suatu selubung dari kondisi ketertindasan. Maka, adagium yang terkenal adalah, “Agama adalah candu.”[2]

Jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Sebab, hal ini merupakan sebuah kritik bukan pada agama yang menyebabkan kecanduan. Tetapi lebih dari itu, kondisi ekonomi-politik yang menyebabkan orang-orang lari pada agama. Bagi marxis, agama menciptakan sebuah penawar sementara bagi keputusasaan akibat tekanan-tekanan sistemik.[3]

Sebaliknya, orang-orang beragama di sini sebetulnya sah untuk merasa resah. Sebab, marxisme dengan sangat telanjang mengadvokasi pelarian pada ateisme. Belum lagi, selepas kampanye untuk mengucilkan entitas-entitas agama sangat didorong oleh penguasa di negara-negara yang notabene menganut komunisme. Akhirnya, ini menciptakan sebuah praktik keagamaan, karena eksistensi mereka potensial untuk tergerus.

Dualisme antara materialis versus idealis seakan-akan diperhadapkan dalam skema vis-a-vis. Benarkah demikian? Tulisan ini bermaksud untuk menjawab semua itu, dari sempalan utama revolusi Bolshevik, sebuah momen titik balik bagi ideologi kiri untuk berkuasa.

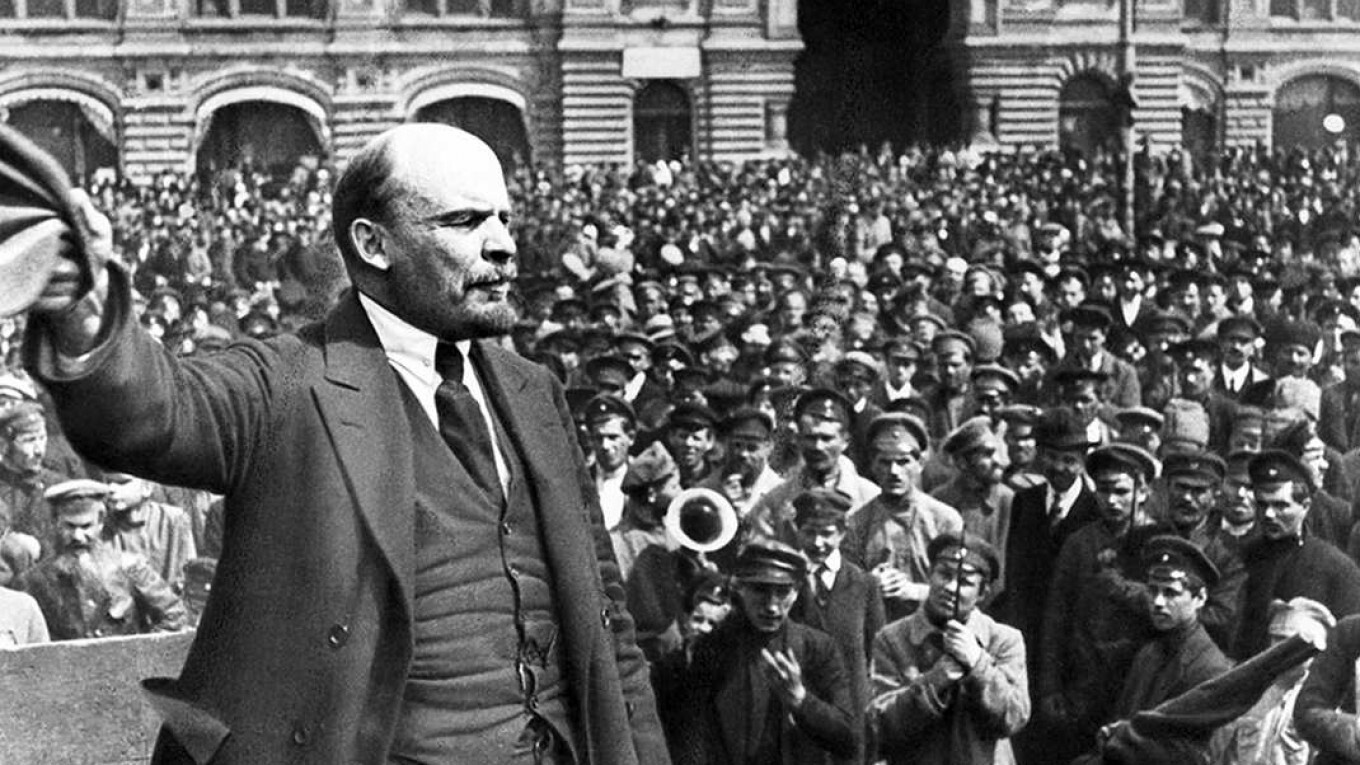

Nama Vladimir Ilyich Ulyanov adalah asing, sebab yang sering kita dengar adalah Vladimir Lenin.[4] Ia adalah sosok militan dalam transformasi bersejarah dalam trajektori sejarah Uni Soviet. Dirinya pula yang berusaha memadankan realisasi praktis yang diturunkan dari pemikiran-pemikiran kolaboratif, yaitu Marxisme-Leninisme. Baginya, kenyataan untuk mendobrak tatanan eksploitatif harus didasari oleh gerakan revousioner.[5]

Dalam Workers’ Councils and the Peoples’ Militias, Lenin menyuguhkan sebuah formulasi yang dapat menjawab kebutuhan dan kewajiban pekerja, guna melepaskan diri dari cengkeraman borjuis. Realisasi itu dibentuk dalam skala yang paling makro. Dimulai dengan pengorganisasian dewan pekerja, untuk kemudian ditempelkan dalam struktur pemerintahan secara utuh.[6] Tetapi, lebih dulu, perlu adanya sebuah kesadaran yang dibangkitkan dari luar, melalui eksistensi kelompok-kelompok terpilih. Dalam State and Revolution, ia mengemukakan bahwa strategi sosialis yang efektif, untuk melangkah menuju ‘surga merah’ hanya bisa dimungkinkan dari pembuatan kediktatoran proletariat.

Lalu di mana letak agama dalam semua transformasi ini?

Lenin memperlakukan agama dengan cara yang relatif pragmatis. Ia tak seperti materialis radikal yang hendak memusuhi dan menghancurkan tatanan agama. Benar, bahwa Lenin tak begitu krasan dengan agama. Karena baginya, agama merupakan sebuah penindasan spiritual. Agama juga merupakan cerminan dari sebuah beban berat bagi masyarakat yang dilibatkan.[7] ketidakberdayaan itu kemudian mengakibatkan sebuah penyerahan diri yang mengharapkan manifestasi serta jawaban yang bisa datang di kemudian hari (utamanya hidup di akhirat).[8]

Sebab, mereka yang beragama seolah-olah menjanjikan sebuah sikap yang submisif terhadap segala kondisi di muka bumi, sekalipun kondisi tersebut buruk. Bayarannya terletak pada ‘hidup bahagia’ akhirat. Inilah yang bagi Lenin jelmaan dari ‘opium’. Sebab, agama diperlakukan sebagai sebuah pelarian, terlepas dari keterasingan dan ketidakadilan yang menimpa para pekerja.

Maka, perlu juga untuk melepaskan pengaruh dari eksistensi entitas keagamaan, untuk memerangi ‘kabut-kabut agamawi’ dengan senjata-senjata ideologis. Ia juga menekankan perlunya sebuah pemisahan radikal antara agama dan partai. Di luarnya, tidak ada masalah, dan dapat diperlakukan sebagai urusan pribadi, tapi bukan dalam ranah partai.

Oleh karena itu, Lenin menolak penekanan upaya untuk mempromosikan ateisme atau secara total memerangi agama dan Tuhan. Ia mengemukakan

“That is the reason why we do not and should not set forth our atheism in our Programme; that is why we do not and should not prohibit proletarians who still retain vestiges of their old prejudices from associating themselves with our Party. We shall always preach the scientific world-outlook, and it is essential for us to combat the inconsistency of various “Christians”. But that does not mean in the least that the religious question ought to be advanced to first place, where it does not belong at all; nor does it mean that we should allow the forces of the really revolutionary economic and political struggle to be split up on account of third-rate opinions or senseless ideas, rapidly losing all political importance, rapidly being swept out as rubbish by the very course of economic development.”

Lenin, dalam The Attitude of the Workers’ Party to Religion, berulang kali mengutip Engels. Sebab, Engels memperlakukan agama bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk memperbaharuinya, sebagai proyek jangka panjang guna membuat agama ‘baru’. Ia juga mengecam penolakan mentah-mentah atau bahkan menolak agama dan memproklamirkan ateisme yang dilakukan para orang yang ‘lebih kiri’ dan ‘revolusioner’. Tak juga dengan mengampanyekan secara aktif dan masif unsur ateisme akan berbuah kontraproduktif hanya akan melancarkan para pemuka agama yang mendukung pembagian kerja.

Dalam esai tersebut, Engels juga memperingatkan para Blanquist, yang berperilaku untuk memperlakukan agama sebagai musuh. Ia berargumen bahwa hal tersebut akan justru membangkitkan reaksi dan militansi dari kelompok agama, yang tentunya berbahaya bagi praktik revolusioner. Lagipula, persoalan agama bukanlah murni dalam koridor ‘agama’ itu sendiri. Melainkan, harus dilihat hingga pokok persoalan sosialnya, yaitu bagaimana orang bisa berpaling pada agama karena eksploitasi dan penghisapan.

Bagi Lenin, berperang dengan ateisme, tidak sesuai dengan unsur materialisme dialektis dan hanya tunduk pada materialis tulen. Ini juga berarti memutuskan hubungan dengan realitas yang jauh lebih luas dari sekadar pandangan manichean semacam itu.

A Marxist must be able to view the concrete situation as a whole, he must always be able to find the boundary between anarchism and opportunism (this boundary is relative, shifting and changeable, but it exists).[9] Para marxis yang sebenarnya harus melihat pokok persoalan dengan keluar dari kacamata dualitas dan oposisional seperti percaya versus tidak percaya. Perjuangan kelas tidak diletakkan melulu pada mereka yang ateis. Tapi, bisa juga bagi mereka yang beragama. Syaratnya hanya satu: tidak bertentangan dengan ideologi partai secara umum, yaitu unsur revolusioner dan pro-pekerja. Jika melenceng, maka itu merupakan sebuah kontradiksi.

Ini berkesinambungan dengan perkataan Lenin yaitu, “Kesatuan dalam perjuangan yang benar-benar revolusioner dari kelas tertindas untuk menciptakan surga di bumi ini lebih penting bagi kita daripada kesatuan pendapat kaum proletar di surga.”[10]

Secara singkat, berarti tidaklah benar jika gerakan revolusioner sosialis selalu identik dengan ateisme. Justru sebaliknya, mereka sadar betul peran penting agama. Yang mesti menjadi sebuah basis adalah bagaimana agama berkontribusi pada gerakan. Logika sempit dengan memusuhi agama juga berarti mengancam eksistensi revolusi karena dalam agama, terkandung sebuah massa yang menyulut pembalikan tatanan borjuasi.

[1] Martin Suryajaya , Muhammad Ridha , and Hizkia Yossie Polimpung, Marxisme Dan Ketuhanan Yang Maha Esa, ed. Coen Pontoh (Pustaka IndoPROGRESS, 2016), 6–7.

[2] Dalam teks aslinya, disebutkan demikian: ‘Opium des Volkes’ atau opium bagi massa.

[3] Marx, Karl. "Critique of Hegel's Philosophy of Right". Marxist Internet Archive.

[4] Nama pena Lenin karena diasingkan, sehingga terpaksa mengganti nama untuk mengelabui rezim saat itu.

[5] Tom Bottomore et al., Ensiklopedia Pemikiran Kiri (Wacana Sosialis October Light, 2017), 78–79.

[6] Vladimir Il’ich Lenin, “Letters from Afar,” in Lenin Collected Works (Moscow: Progress Publishers, 1973), 25-34.

[7] Vladimir Il’ich Lenin, “Lenin: Socialism and Religion,” in Lenin Collected Works (Moscow: Progress Publishers, 1973), 83-87.

[8] Argumentasi ini memiliki sebuah irisan dengan pendapat Nietzsche yang mengemukakan sebuah ide mengenai ‘mentalitas budak’. Alih-alih kuat, orang beragama kerap kali mencerminkan sikap nrimo atas kondisi yang boleh dikata tidak adil.

[9] Vladimir Il’ich Lenin, “The Attitude of the Workers’ Party to Religion,” in Lenin Collected Works (Moscow: Progress Publishers, 1973), 402–13.

[10] Michael Lowy, Teologi Pembebasan (Yogyakarta: INSIST Press, 2013), 8–9.